9 марта 1976 года. Север Италии. Кабинка шла вниз, к подножию горы. Внутри 43 человека: школьники, преподаватели, туристы. День был морозный, но ясный. Из окон кабины открывался панорамный вид на склон, где лыжники оставляли изящные дуги на снегу.

В одном из кресел сидела 14-летняя Алессандра Пьовезана. Она смеялась вместе с подругами Франческой и Джованни. Их ждал ужин в отеле и рассказы о покорённых склонах.

В этот же момент, в другой кабине, поднимался на смену оператор. Он первым заметил искры, сыпавшиеся с пересекающихся тросов. Телефон экстренной связи в кабине не работал.

В контрольной будке стажёр Карло Швайцер в нерешительности мялся у пульта. Кабина остановилась, и он, не имея лицензии, без подготовки, по инструкции «по телефону» перезапустил систему, отключив автоматическую блокировку.

Через мгновение металл с пронзительным скрежетом разорвался на части.

Город Кавалезе, расположенный в долине Фьемме у подножия хребта Лагорай, в 60‑х годах стал частью стремительного туристического возрождения Италии. Сюда начали приезжать не только альпинисты и лыжники, но и семьи с детьми, новички, приезжие из городов, которым нужны были снег, солнце и хотя бы иллюзия покорения гор.

Зимой горы покрывались ровным снегом и курорт превращался в Мекку для любителей склонов.

Чтобы упростить доступ к склонам Альпе Чермис, здесь построили современную на тот момент канатную дорогу. Её маршрут был продуман как удобный и живописный: сначала кабина опускалась в нижнюю долину, затем пересаживалась на подъём до промежуточной станции, и уже оттуда — на вершину. Система напоминала гигантскую лестницу, по которой турист поднимался всё выше.

С каждым сезоном число посетителей росло. Инфраструктура не всегда поспевала за этим ростом. В попытке сократить очереди и ускорить оборот, начинались малозаметные, но важные упрощения. Всё работало — пока работало.

К началу 70‑х эксплуатация системы обошлась без крупных происшествий. Но внутри происходили незаметные сдвиги, но не в технике, а в культуре безопасности.

Чтобы сократить расходы, владельцы всё чаще нанимали нелицензированных сезонных работников. Их не обучали в полном объёме. Технические инструкции? В лучшем случае — краткий вводный инструктаж.

Автоматическая система блокировки часто срабатывала. Причины были разными: резкий ветер, превышение допустимой амплитуды колебания кабины, нестабильность тросов. Она останавливалась — это было предусмотрено конструкцией. Но чем чаще происходили остановки, тем менее серьёзно к ним относились. Рабочие начали воспринимать это как досадную помеху. В итоге её начали регулярно отключать. Ключ, который должен был находиться под надзором, передавался из рук в руки.

Местные привыкли: «ничего страшного, бывает». Это «бывает» становилось новым нормальным.

Именно в такой обстановке усталости от тревоги, привыкания к отклонениям и постоянной спешке и наступило 9 марта.

Кабина, идущая вниз, была слегка перегружена: вместо 40 пассажиров — 43. Большинство — дети. Их вес был меньше, чем у взрослых, так что дежурный счёл это допустимым.

Но вся система уже была в хрупком равновесии: канаты в ряде мест перекрещивались, что недопустимо по конструкции. Когда гондола остановилась, автоматика отреагировала верно. Но…

Он не был техником. Работал на почте, а в межсезонье подрабатывал оператором на промежуточную станцию. Обучение длилось пару дней. Когда система остановилась, он позвонил коллеге:

— Такое бывает, запускай заново.

Он повернул ключ, отключил защиту и дал сигнал «пуск».

Через 40 секунд трос лопнул. Его свободный конец рванулся к будке, разбив окна. Швайцер упал под панель управления. Выжил. Но уже встал другим человеком.

4 секунды

Алессандра позже скажет:

«Сначала качнуло — кто-то закричал от испуга, потом все начали смеяться. Мы думали, это игра. Потом — скрежет. И я поняла: мы не доедем».

Кабина сорвалась с высоты 70 метров. Девушка успела обнять Франческу, почувствовала, как кабина словно зависла в воздухе, а затем ушла из‑под ног опора.

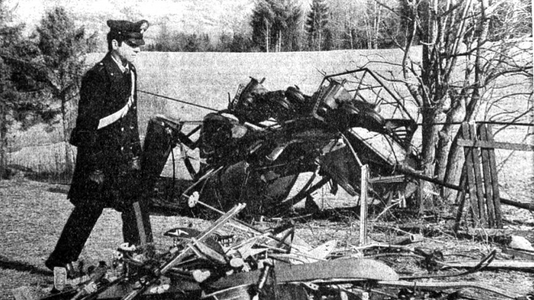

Лёгкая конструкция кабинки оказалась придавлена тяжёлым ходовым механизмом. Удар пришёлся на крышу, словно пресс опустился сверху. Удар и почти мгновенная смерть для большинства.

Но на этом всё не закончилось.

Система продолжала работать ещё целую минуту, волоча искорёженную конструкцию с живыми людьми по склону, пока Швайцер не собрался с силами и не отключил питание.

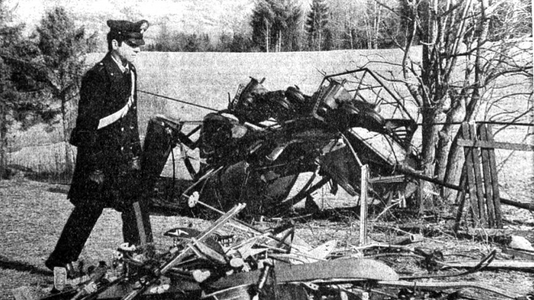

Первые спасатели увидели то, что потом не раз снилось им. Те, кто прибежал первыми, признавались позже: они не сразу поняли, куда наступают ногами, пытаясь добраться внутрь.

Погибло 42 человека из 43. Выжила только Алессандра Пьовезана. Она оказалась зажата между подругами.

Когда её доставали, девочка была бледна, но дышала. Она бормотала слова, которые потом вспоминали пожарные и медики:

— Я хотела сказать маме, что жива…

Следствие: канаты и халатность

Расследование показало целую цепочку нарушений и компромиссов, которые шаг за шагом подводили систему к катастрофе.

Стальной канат толщиной 52 мм не мог оборваться сам по себе. Его разрушило трение о неподвижный трос, на который он лег в результате конструктивной и эксплуатационной ошибки.

Автоматика всё зафиксировала и вовремя остановила систему. Но вмешался человек.

Ключ от блокировки был в свободном доступе, сильно изношен от частого использования.

Скорость движения была искусственно увеличена, чтобы сократить время ожидания.

Работники не придавали значения срабатываниям защиты: «Это же каждый день…»

Карло Швайцер не сдал квалификационный тест. На суде он дрожал, не поднимая глаз, и говорил тихо, будто извиняясь:

— Я не знал… мне просто сказали — включи.

Слушания тянулись несколько месяцев, каждое заседание собирало журналистов и семьи погибших. Общественность требовала жёсткого наказания, ведь трагедия унесла жизни школьников, туристов и целых семей. Но юридическая система искала баланс между виной отдельного человека и ответственностью компании.

В итоге Швайцера приговорили к трём годам тюрьмы, хотя он отсидел только девять месяцев. Судьи учли его неопытность и тот факт, что он действовал в привычной для сотрудников схеме. Несколько менеджеров и операторов также получили сроки, сопоставимые по строгости, но для многих жителей это выглядело слишком мягко. В газетах тех лет писали о «приговоре, который не исцелил боль».

Жизнь после

Канатная дорога после катастрофы была полностью перестроена. На восстановление ушло несколько лет, и каждый этап сопровождался осторожным вниманием журналистов и тревогой местных жителей.

Но постепенно жизнь брала своё: туризм в Кавалезе восстановился, гостиницы снова наполнились, на склонах вновь зазвучал смех. Люди возвращались не ради памяти о трагедии, а потому что склоны Альпе Чермис оставались по‑прежнему красивыми и манящими.

Алессандра Пьовезана тем временем боролась за собственную жизнь и здоровье. Она перенесла десятки операций, долгие курсы реабилитации, заново училась ходить и дышать без боли. Врачи называли её организм «удивительно стойким».

Став взрослой, она выбрала профессию журналиста и часто повторяла, что именно желание рассказывать истории помогло ей выжить. Алессандра давала интервью, где всегда признавалась:

«Я не чувствую себя героем. Я просто помню. Помню руки Франчески. Помню крик. Помню, как сильно я хотела жить. И как теперь боюсь лифтов, самолётов, тишины. Наверное, этот страх остаётся навсегда».

Её слова напоминали, что у трагедии есть не только число жертв, но и человеческое продолжение — жизнь одного свидетеля, которая так и не освободилась от той мартовской минуты.

В одном из кресел сидела 14-летняя Алессандра Пьовезана. Она смеялась вместе с подругами Франческой и Джованни. Их ждал ужин в отеле и рассказы о покорённых склонах.

В этот же момент, в другой кабине, поднимался на смену оператор. Он первым заметил искры, сыпавшиеся с пересекающихся тросов. Телефон экстренной связи в кабине не работал.

В контрольной будке стажёр Карло Швайцер в нерешительности мялся у пульта. Кабина остановилась, и он, не имея лицензии, без подготовки, по инструкции «по телефону» перезапустил систему, отключив автоматическую блокировку.

Через мгновение металл с пронзительным скрежетом разорвался на части.

Город Кавалезе, расположенный в долине Фьемме у подножия хребта Лагорай, в 60‑х годах стал частью стремительного туристического возрождения Италии. Сюда начали приезжать не только альпинисты и лыжники, но и семьи с детьми, новички, приезжие из городов, которым нужны были снег, солнце и хотя бы иллюзия покорения гор.

Зимой горы покрывались ровным снегом и курорт превращался в Мекку для любителей склонов.

Чтобы упростить доступ к склонам Альпе Чермис, здесь построили современную на тот момент канатную дорогу. Её маршрут был продуман как удобный и живописный: сначала кабина опускалась в нижнюю долину, затем пересаживалась на подъём до промежуточной станции, и уже оттуда — на вершину. Система напоминала гигантскую лестницу, по которой турист поднимался всё выше.

С каждым сезоном число посетителей росло. Инфраструктура не всегда поспевала за этим ростом. В попытке сократить очереди и ускорить оборот, начинались малозаметные, но важные упрощения. Всё работало — пока работало.

К началу 70‑х эксплуатация системы обошлась без крупных происшествий. Но внутри происходили незаметные сдвиги, но не в технике, а в культуре безопасности.

Чтобы сократить расходы, владельцы всё чаще нанимали нелицензированных сезонных работников. Их не обучали в полном объёме. Технические инструкции? В лучшем случае — краткий вводный инструктаж.

Автоматическая система блокировки часто срабатывала. Причины были разными: резкий ветер, превышение допустимой амплитуды колебания кабины, нестабильность тросов. Она останавливалась — это было предусмотрено конструкцией. Но чем чаще происходили остановки, тем менее серьёзно к ним относились. Рабочие начали воспринимать это как досадную помеху. В итоге её начали регулярно отключать. Ключ, который должен был находиться под надзором, передавался из рук в руки.

Местные привыкли: «ничего страшного, бывает». Это «бывает» становилось новым нормальным.

Именно в такой обстановке усталости от тревоги, привыкания к отклонениям и постоянной спешке и наступило 9 марта.

Кабина, идущая вниз, была слегка перегружена: вместо 40 пассажиров — 43. Большинство — дети. Их вес был меньше, чем у взрослых, так что дежурный счёл это допустимым.

Но вся система уже была в хрупком равновесии: канаты в ряде мест перекрещивались, что недопустимо по конструкции. Когда гондола остановилась, автоматика отреагировала верно. Но…

Он не был техником. Работал на почте, а в межсезонье подрабатывал оператором на промежуточную станцию. Обучение длилось пару дней. Когда система остановилась, он позвонил коллеге:

— Такое бывает, запускай заново.

Он повернул ключ, отключил защиту и дал сигнал «пуск».

Через 40 секунд трос лопнул. Его свободный конец рванулся к будке, разбив окна. Швайцер упал под панель управления. Выжил. Но уже встал другим человеком.

4 секунды

Алессандра позже скажет:

«Сначала качнуло — кто-то закричал от испуга, потом все начали смеяться. Мы думали, это игра. Потом — скрежет. И я поняла: мы не доедем».

Кабина сорвалась с высоты 70 метров. Девушка успела обнять Франческу, почувствовала, как кабина словно зависла в воздухе, а затем ушла из‑под ног опора.

Лёгкая конструкция кабинки оказалась придавлена тяжёлым ходовым механизмом. Удар пришёлся на крышу, словно пресс опустился сверху. Удар и почти мгновенная смерть для большинства.

Но на этом всё не закончилось.

Система продолжала работать ещё целую минуту, волоча искорёженную конструкцию с живыми людьми по склону, пока Швайцер не собрался с силами и не отключил питание.

Первые спасатели увидели то, что потом не раз снилось им. Те, кто прибежал первыми, признавались позже: они не сразу поняли, куда наступают ногами, пытаясь добраться внутрь.

Погибло 42 человека из 43. Выжила только Алессандра Пьовезана. Она оказалась зажата между подругами.

Когда её доставали, девочка была бледна, но дышала. Она бормотала слова, которые потом вспоминали пожарные и медики:

— Я хотела сказать маме, что жива…

Следствие: канаты и халатность

Расследование показало целую цепочку нарушений и компромиссов, которые шаг за шагом подводили систему к катастрофе.

Стальной канат толщиной 52 мм не мог оборваться сам по себе. Его разрушило трение о неподвижный трос, на который он лег в результате конструктивной и эксплуатационной ошибки.

Автоматика всё зафиксировала и вовремя остановила систему. Но вмешался человек.

Ключ от блокировки был в свободном доступе, сильно изношен от частого использования.

Скорость движения была искусственно увеличена, чтобы сократить время ожидания.

Работники не придавали значения срабатываниям защиты: «Это же каждый день…»

Карло Швайцер не сдал квалификационный тест. На суде он дрожал, не поднимая глаз, и говорил тихо, будто извиняясь:

— Я не знал… мне просто сказали — включи.

Слушания тянулись несколько месяцев, каждое заседание собирало журналистов и семьи погибших. Общественность требовала жёсткого наказания, ведь трагедия унесла жизни школьников, туристов и целых семей. Но юридическая система искала баланс между виной отдельного человека и ответственностью компании.

В итоге Швайцера приговорили к трём годам тюрьмы, хотя он отсидел только девять месяцев. Судьи учли его неопытность и тот факт, что он действовал в привычной для сотрудников схеме. Несколько менеджеров и операторов также получили сроки, сопоставимые по строгости, но для многих жителей это выглядело слишком мягко. В газетах тех лет писали о «приговоре, который не исцелил боль».

Жизнь после

Канатная дорога после катастрофы была полностью перестроена. На восстановление ушло несколько лет, и каждый этап сопровождался осторожным вниманием журналистов и тревогой местных жителей.

Но постепенно жизнь брала своё: туризм в Кавалезе восстановился, гостиницы снова наполнились, на склонах вновь зазвучал смех. Люди возвращались не ради памяти о трагедии, а потому что склоны Альпе Чермис оставались по‑прежнему красивыми и манящими.

Алессандра Пьовезана тем временем боролась за собственную жизнь и здоровье. Она перенесла десятки операций, долгие курсы реабилитации, заново училась ходить и дышать без боли. Врачи называли её организм «удивительно стойким».

Став взрослой, она выбрала профессию журналиста и часто повторяла, что именно желание рассказывать истории помогло ей выжить. Алессандра давала интервью, где всегда признавалась:

«Я не чувствую себя героем. Я просто помню. Помню руки Франчески. Помню крик. Помню, как сильно я хотела жить. И как теперь боюсь лифтов, самолётов, тишины. Наверное, этот страх остаётся навсегда».

Её слова напоминали, что у трагедии есть не только число жертв, но и человеческое продолжение — жизнь одного свидетеля, которая так и не освободилась от той мартовской минуты.