Как известно, основной частью рациона жителей дореволюционной России были овощи. С одной стороны значительная часть дней в течение года была постной, с другой – мясо стоило достаточно дорого, поэтому не все могли позволить себе есть его каждый день. Многие фрукты тоже долгое время стоили недёшево, поэтому общедоступными стали во второй половине 19 века, когда по мере развития железнодорожного транспорта их начали массово завозить из южных регионов.

Одной из самых массовых сельскохозяйственных культур была репа. До середины 19 века она занимала ту нишу, которую со временем добровольно-принудительно занял картофель. 27 марта - день св. Матроны, которая называлась в народе Полурепницею. В этот день крестьяне традиционно сеяли репу. В некоторых регионах собирали по два урожая в год. Примечательно, что в старину репу часто сеяли, набрав семян в рот и плюясь ими. Умение плеваться семенами метко и равномерно высоко ценилось в деревнях.

Частой гостьей на столе была и редька. Впервые редька упоминается в русских письменных источниках 16 века, а известна была, вероятно, задолго до этого. С одной стороны редька считалась максимально простой пищей, доступной даже бедным крестьянам. Существовала поговорка «У нашего дьяка семь перемен (блюд): редька триха (тёртая), редька ломтиха (нарезанная ломтиками), редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках, да редька целиком». Однако любили редьку и некоторые высокопоставленные лица. Из книги Раковского Л.И. «Генералиссимус Суворов»:

– Возьмите на закуску вашей любимой редьки, – угощала императрица.

– Премного благодарен! Обязательно возьму. В редьке, ваше величество, пять яств: редька – триха, да редька-ломтиха, редька с маслом, редька с квасом да редька – так!.. – приговаривал Суворов, накладывая редьки.

Ему льстило, что императрица старалась угодить гостю – досконально узнала о всем, что любит Суворов.

– А что такое – «триха»? – немного погодя спросила Екатерина.

– Тертая редька. Триха от слова «тереть».

– А, понимаю, понимаю…

Про опостылевшего человека говорили, что он надоел «хуже горькой редьки». С другой стороны её небезосновательно считали полезной для здоровья. Удивительно, но из горькой редьки готовили популярный ранее десерт – мазюню. Редьку резали на ломтики, сушили, толкли в порошок. Потом получившуюся «муку» смешивали с мёдом или патокой, добавляли специи, затем получившуюся массу клали в горшок, запечатывали и томили в печи до двух суток. Другим популярным блюдом была редька с квасом, которую иногда называют предшественницей окрошки. Позже в рецепт добавили картофель.

Другим любимым в народе овощем была капуста. Её ели в сыром виде, квашеном, добавляли в супы. Её любили ещё и потому, что в квашеном виде она хранилась долго, поэтому запасов хватало до весны. Советы по выращиванию и приготовлению капусты были даже в «Домострое». Капустные листы прикладывали к голове от головной боли. Также верили, что обильное употребление капусты способствует росту груди, поэтому про девушек с маленькой грудью шутили, что они капусты мало ели, и шутка дошла до наших дней. Среди крестьян котировались пышные формы, поэтому она была обидной. Капусту традиционно сажали 3 (16) мая – в день св. мученицы Мавры, которую в народе называли Рассадницей. При этом традиционно делали это исключительно женщины.

Ещё в допетровские времена ели свёклу, лук, морковь, горох.

Заготовка капусты на зиму. Южный Урал. 1914

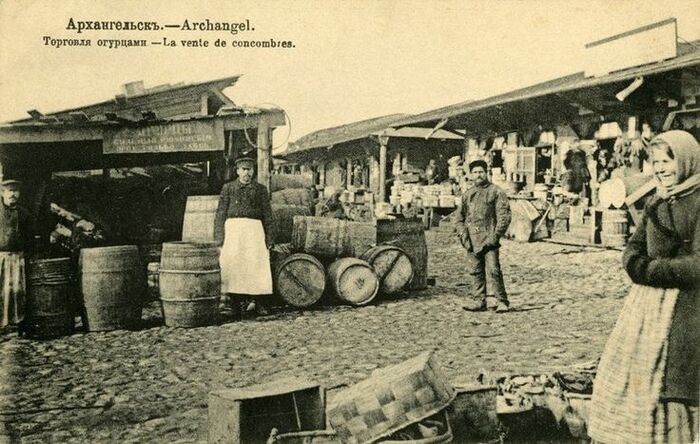

Когда именно на территории современной России появились огурцы, доподлинно неизвестно. Первое упоминание в документах датировано 1474 годом. Венецианский посол Амброджо Контарини писал, что единственные плоды, встреченные им здесь — огурцы, орехи и дикие яблоки. Упоминания об огурцах как любимом многими продукте встречаются уже во времена Ивана Грозного. Помидоры были редкостью, потому что сорта, адаптированные к российскому климату, появились поздно, а имевшиеся у нас просто не вызревали. Выращивать их в больших количествах стали только к концу 19 века. Поэтому привычный многим салат из помидоров и огурцов появился не так уж давно.

Считается, что впервые картофель был завезен в Россию из Европы императором Петром I. По началу картофель считался диковинным овощем, который подавался при дворе, а сами придворные даже не знали, как именно его следует есть. Чаще всего его варили и посыпали иногда солью, иногда сахаром. По воспоминаниям приближённых, картофель часто подавали в доме фаворита императрицы Анны Иоановны Бирона. Также сохранились упоминания об огромных «бомбах а-ля Сардинапал», придуманных поваром Потемкина для Екатерины II. Их делали из мяса, картофеля и специй, а назвали в честь царя Ассирии, который заперся во дворце, чтобы предаваться разврату и чревоугодию.

В середине 18 века Медицинская коллегия рекомендовала сажать картофель в качестве альтернативы зерновым, особенно в период неурожая. В 1765 году по инициативе правительства было выпущено «Наставление о разведении земляных яблок, называемых потетес». 10 000 Экземпляров вместе с клубнями разослали по всем губерниям. Однако ещё долго картофель был диковинным продуктом, мало кому известным за пределами Петербурга.

И. Ф. Хруцкий "Битая дичь, овощи и грибы" (1854) Холст, масло. Национальный художественный музей Республики Беларусь

Известный мемуарист А. Т. Болотов впервые увидел картофель во время Семилетней войны: «Кроме сего памятно мне сие место и тем, что мы тут впервые увидели и узнали картофель, о котором огородном продукте мы до того и понятия не имели. Во всех ближних к нашему лагерю деревнях насеяны и насажены были его превеликие огороды, и как он около сего времени начал поспевать и годился уже к употреблению в пищу, то солдаты наши скоро о нем пронюхали, и в один миг очутился он во всех котлах варимый. Совсем тем, по необыкновенности сей пищи не прошло без того, чтоб не сделаться он нее в армии болезней и наиболее жестоких поносов, и армия наша за узнание сего плода принуждена была заплатить несколькими стами человек умерших от сих болезней». Позже он пытался разводить его в Тульской губернии.

Известно, что А. С. Пушкин очень любил печёный картофель. Из письма Пушкина жене: «Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трёх часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да гречневой кашей. До девяти часов читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо». Другим злостным любителем картофеля был Л. Н. Толстой.

Вологда

Однако простые люди относились к этому корнеплоду настороженно. В 1830-х после голода из-за неурожая зерновых правительство решило принудительно заставлять крестьян сажать картофель. В некоторых местах ограничились агитацией, где-то перегибали палку. Из воспоминаний Н. В. Берга, сына председателя Томского губернского правления насаждении картофеля в Сибири в 1830-х: «Немного раньше того времени, когда отец мой отправился из Петербурга в Томск с чиновниками, отправился точно так же один чиновник из Малороссии, Ефрем Фёдорович Ромадин, в Якутскую область. Ему, как имевшему понятие о стройке изб, делании телег и т. п. и даже лично владевшему топором и рубанком, было поручено, по повелению государыни, выстроить в тысяче верстах от Якутска на севере, среди дремучих лесов, кедровых и других хвойных (по-сибирски: в тайге), где жили одни только якуты, – город Оленск <…>

Какое имел официальное положение в Оленске Ефрем Фёдорович – это мне в точности неизвестно. Знаю только то, что его все боялись и все слушались. Высшее начальство губернского города Якутска знало о жестких, своеобычных же резких свойствах строителя Оленска и потому решилось поручить ему в окрестностях нового города на довольно большом пространстве, в районе нескольких сот верст, что по-сибирски вовсе не много, – вводить в употребление картофель, тогда еще очень мало известный в Сибири. Ефрем Федорович, названный заседателем (по-якутски От), сел в телегу, в другую посадил двух казаков с хорошими нагайками и начал скакать по разным окрестным сёлам, деревням и городкам, заглядывая в печи простых обывателей, мещан и крестьян, русских и якутов. “От скачет!” – говорили, дрожа всем телом.

– Что, картофель есть в печи? – спрашивал он, где по-якутски, где по-русски, переступая через порог избы,

либо юрты.

– Есть, батюшка! – говорила перепуганная баба.

– Показывай!

Горшок вытаскивался, горячий картофель высыпали на стол.

– Ешь сейчас при мне! – кричал неистово От.

Баба ела. Если же горшка не находили или, найдя, замечали в бабе и в других обитателях захваченного врасплох жилища отвращение к этой пище, сейчас же происходила расправа: клали и пороли; один казак держал, сидя на голове жертвы, а другой порол – “сколько влезет”. Так был введён или, точнее сказать, вбит в жителей тех стран нагайками картофель!

Со временем картофель стали сажать и употреблять без какого-либо принуждения. Также при Петре I в России появилась редиска. Он привёз её из Голландии в в 1710 или 1711 году.

И это лишь часть овощей, которые можно было найти в дореволюционной России.

Свои огороды были у многих крестьян и горожан, живущих в частном секторе. Даже помещикам грядки иногда были милее цветочных клумб. С. А. Аксаков в книге «Детские годы Багрова-внука» вспоминал огород, который был у его деда-помещика: «В саду я увидел, что сада нет даже и такого, какие я видал в Уфе. Это был скорее огород, состоявший из одних ягодных кустов, особенно из кустов белой, красной и черной смородины, усыпанной ягодами, и из яблонь, большею частью померзших прошлого года, которые были спилены и вновь привиты черенками; всё это заключалось в огороде и было окружено высокими навозными грядками арбузов, дынь и тыкв, бесчисленным множеством грядок с огурцами и всякими огородными овощами, разными горохами, бобами, редькою, морковью и проч. Вдобавок ко всему везде, где только было местечко, росли подсолнечники и укроп, который там называли “копром”, наконец, на лощине, заливаемой весенней водой, зеленело страшное количество капусты… Вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась, нравится даже и теперь, и, конечно, гораздо более подстриженных липовых или берёзовых аллей и несчастных ёлок, из которых вырезывают комоды, пирамиды и шары. С правой стороны, возле самого дома, текла быстрая и глубокая река или речка, которая вдруг поворачивала налево и таким образом составляя угол, с двух сторон точно огораживала так называемый сад».

Кисловодск

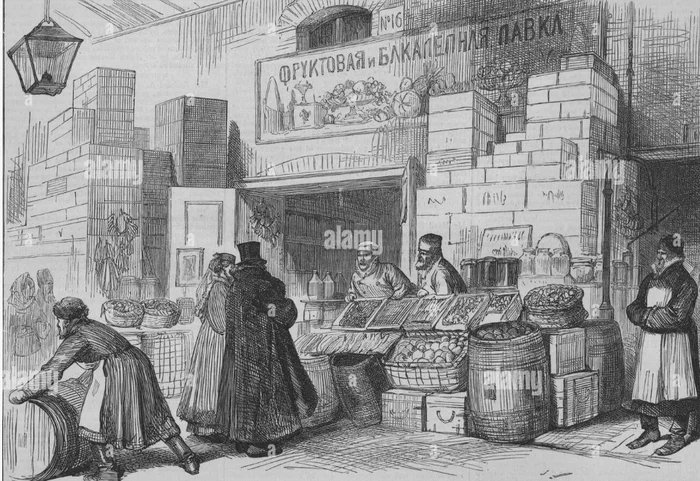

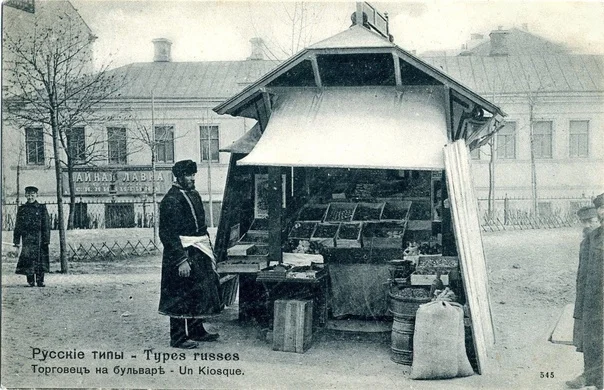

В городах овощи чаще покупали на базаре или в лавках. О том, какие овощи продавались в столице, можно судить по мемуарам. Из воспоминаний С. Ф. Светлова (1892): «Мясные, зелённые и курятные. На этих вывесках обязательно изображается золотой свирепый бык. На боковых вывесках (на дверях и близ окон) изображают стадо пасущихся коров, петуха с курицами, индюков и разные овощи: кочны капусты, огурцы, морковь. В последнее время вывески некоторых мясных и зеленных лавок пишутся положительно художественно». Из воспоминаний художника М. Добужинского: «На вывесках „зеленной и курятной“ торговли были аппетитно нарисованы овощи — кочан капусты, морковка, репа, редиска или петухи, куры, утки, а иногда индюк с распущенным веером хвостом».

Часто овощи продавались в мелочных лавках вместе с другими товарами. «Где есть мелочные лавки? В одном только Петербурге. Они не подражание чему-либо иностранному, но настоящая петербургская оригинальность, — писал Ф. В. Булгарин в 1835 году. — Сколько порядочных людей начали молодость свою тем, что не только лакомились из мелочной лавки, но и составляли трапезу в чёрные дни из съестных припасов мелочной лавки. В ней есть все, что только нужно человеку <…> Мне невозможно исчислить все товары мелочной лавки. Одним словом, здесь продаётся все, что только нужно для потребления в хозяйстве, все, исключая дров и сена. <…> А как это все уложено и расставлено в лавке! Не стыдитесь и загляните. Пряности, бакалеи, москательный товар в баночках; образчики разной муки и крупы в ящиках; кули с зеленью и овсом на полу; съестное точно как на выставке. Чай, табак и постное масло стоят дружно вместе, не боясь заразить друг друга. Глиняные трубки лежат в фарфоровых чашках, а виноград и апельсины прикрывают лук и репу. Не думайте, чтобы это был беспорядок! Напротив, это только лубочное изображение великой картины всемирной торговли».

Со временем ассортимент мелочных лавок только рос. В конце века художник М. А. Григорьев писал о столичных магазинах: «Наиболее распространёнными были магазины, торгующие съестным, чаще всего встречались лавочки с вывеской „Мелочная торговля“, — свидетельствует. В этих маленьких универмагах был большой выбор товаров: хлеб, ситный с изюмом и без, ситный витой, баранки, пряники, пироги с мясом, с капустой, с рисом, с грибами, с рыбой; винегрет, студень, рубец; крупа, вермишель, макароны; масло русское, сливочное, подсолнечное; овощи, лук, картофель, квашеная капуста, солёные огурцы и грибы, вобла и селёдка, иногда треска; соль, перец, уксус, горчица, лавровый лист; чай, сахар, кофе, цикорий, леденцы, варенье, иногда даже шоколад; свечи, табак, гильзы, папиросы всех сортов; лимонад, квас, иногда пиво или даже вино; закуски — колбасы, ветчина, сыр, шпроты, кильки, сардины; яйца сырые и варёные. Помещение было тесным. Входящий открывал дверь, которая приводила в движение колокольчик, возвещавший хозяину о приходе покупателя; хозяин немедленно показывался из внутренней двери. Обычно прилавок и шкафы с товарами шли покоем, с трёх сторон, оставляя свободной стену с одним, двумя окнами. В случае, если помещение было слишком тесным, прилавок шел только по двум стенкам. Хозяин торговал всегда сам, с помощью жены, „самой“. Иногда держали ещё мальчишку разносить покупки. Торговля шла действительно мелочная — на копейку уксусу, на две копейки капусты, фунт хлеба, на пятачок студню. Жители окрестных домов, особенно на окраине, предпочитали покупать в мелочной лавке всё сразу, чем идти за ситным — в булочную, за картошкой — в овощную, за колбасой — в колбасную. Товары у хозяина, правда, не высшего качества, но зато любезное обращение, а главное — кредит. Хозяин охотно отпускает в долг, на „запиши“, и после таких покупок ставит у себя в конторке на бумажках — „си 8 ко“, что должно означать — „ситный 8 копеек“, и прочие обозначения. Лавочка — нечто вроде местного клуба. Встретившиеся соседки заводят разговор о соседях и сплетничают в полное удовольствие сколько угодно времени. Хозяин отнюдь не прерывает их, а даже поддерживает разговор, не без выгоды для себя. Во-первых, таким образом, он узнает нужные ему сведения и может сообразить размер кредита, допускаемого тому или иному лицу. Во-вторых, операцию взвешивания он норовит произвести в минуту крайнего увлечения разговором, чтобы сбалансировать весы не без пользы для себя. В-третьих, он привлекает покупательниц, знающих, что в мелочной лавочке они всегда узнают самую свежую сплетню. Для обвеса пользовались ещё таким приемом: около весов укреплялось зеркало. Покупательница обязательно заглянет в зеркало проверить свою внешность; в этот момент товар бросается на весы, снимается и с профессиональной быстротой производится подсчёт — „фунт три четверти, с вас семь копеек“. Прозевавшая момент взвешивания покупательница машинально платит деньги. По мелочам набегают порядочные деньги. Хозяин знает всех жителей своей округи, кто чем занимается, сколько зарабатывает, как живет: это нужно ему для того, чтобы оказывать кредит с расчетом. Он в дружбе со старшим дворником и постовым городовым, для которых у него во внутренней комнате всегда найдётся рюмка водки и закуска. Если полиции нужно негласно собрать о ком-либо справки, она обращается к хозяину; он-то уж знает, кто пьёт, кто кутит и кто с кем живет. Обычно хозяин из ярославцев: борода, волосы под скобку, расчёсанные на пробор, смазанные лампадным маслом, хитрые глаза, любезная улыбка и разговор с прибауточкой. Но работает хозяин, как каторжник, — торгует с утра до ночи, и в праздники, не покидая своей лавочки, как цепной пёс — конуры». Среди торговцев действительно был высок процент выходцев из ярославской губернии.

Из воспоминаний А. Гуревича о Москве начала 20 века: «Многие продовольственные товары продавались не на вес, а на меру, то есть по объемным меркам, также клейменным Палатой мер и весов, как и гири. Картофель, другие овощи, яблоки и другие продукты, в том числе и зерно, можно было покупать на “меру”, “полмеры” или “четвёрку” (четверть меры), молоко — на “кружку”», сахар — “головой”». В течение месяца постоянные клиенты брали товар в долг, и все покупки заносили в особую книжку, а в конце месяца им выставлялся общий счёт.

Источник